Costruire e distruggere non sono due facce della stessa medaglia.

La creazione comporta, nel migliore dei casi, una progettualità attenta e un forte desiderio di dar forma a qualcosa che, fino a quel momento, è esistito esclusivamente sottoforma di idea o speculazione. La distruzione, al contrario, non prevede nemmeno una vera e propria premeditazione. Ciò non significa che ogni fondazione sia calcolata a tavolino e ogni cancellazione sia frutto di un colpo di testa passeggero, ma il loro opposto non è una condizione necessaria e sufficiente affinché il fenomeno abbia luogo.

Centesimi di tempo investiti

Dal seme piantato nel terreno alla gestazione della vita umana, passando per l’arte, la filosofia, la matematica e qualsiasi altro ambito possa venire in mente, la crescita di un intento necessita fatica e attenzione.

Il terreno è di rado pronto ad accogliere la semenza in modo ottimale. I campi vanno dissodati e bonificati, i solchi vanno arati con criterio, la terra va smossa e ossigenata. I futuri frutti vanno difesi, nutriti e curati nel corso del tempo, pena un raccolto magari abbondante ma di scarsa qualità. In più bisogna prestare attenzione a non rovinare quelle stesse zolle che hanno reso possibile, in primo luogo, la coltivazione così estesa di un bene di cui godiamo, spesso inconsapevolmente, tutti.

Il discorso non si applica esclusivamente all’agricoltura. Metaforicamente si riferisce a tutte quelle dinamiche che riguardano il gran cappello che copre gli esseri umani e le relazioni che intrecciano con l’ambiente, sé stessi e le altre persone.

L’esperimento inverso è facile da immaginare: come cancellare il fragile filo intessuto da questa sequenza di azioni? Di primo acchito, e senza impegnarsi poi troppo, verrebbero in mente numerosi metodi efficaci: un germoglio può essere strappato da mani anche deboli, un campo può essere inondato, incendiato, spazzato dal vento e ignorato ed ecco che i centesimi di tempo investiti per la creazione vengono bruciati e sacrificati su quello che pare essere l’altare di una bizzarra scommessa.

Dopo aver immaginato la scena sono molti i nodi che tornano al pettine. Si può dare voce ad almeno uno di essi. Quindi è sempre giusto conservare, tutelare, spremersi affinché qualcosa non giunga alla sua fine, naturale o arbitraria che sia?

No, perché intimamente la creazione implica l’azzardo, mentre la distruzione la sentenza. Tuttavia, benché il potenziale fallimento sia parte integrante di ogni azione, non per questo è sensato cancellare i rischi possibili al fine di tutelarsi in modo indefinito e continuato. Sta alla maturità del singolo, e del sistema di valori nel quale è immerso, comprendere quando piantare, quando raccogliere e quando fare armi e bagagli per cercare lidi ancora inesplorati e lontani.

Non si cresce un figlio sperando di plasmarlo a propria immagine e somiglianza – o non si dovrebbe. Non si compra un taccuino con la certezza che le proprie parole diventeranno i tatuaggi dei lettori e gli ammennicoli degli scaffali di tante librerie e mura domestiche. Non si ama nemmeno con la sicurezza di venir contraccambiati e, in fatto d’amore, pare che ci intendiamo tutti con la stessa capacità che abbiamo di sradicare un fiore solo per contarne i petali e poi gettarlo via.

Non siamo tabule rase.

Barbari antichi e moderni

Il nuovo barbaro si emancipa dal contesto della tradizione all’interno del quale un’esperienza trova il suo posto. La povertà dell’esperienza conduce il barbaro «a ricominciare da capo; a iniziare dal Nuovo»

Cos’è, o meglio chi è, un barbaro?

Prendiamo il suo significato connotativo, ovvero quel che ci viene in mente quando sentiamo questa parola. Sicuramente un individuo rozzo e sgraziato il cui grado di inciviltà sia tale da generare una speciale forma di ribrezzo paternalistico. È un barbaro colui che non comprende i raffinati usi e costumi della società o della persona che lo stanno giudicando, quasi come che la vita, ontologicamente, non fosse altro che una strenua e battagliera competizione.

Il termine è di origine greca e la sua etimologia ha a che vedere con il suono gutturale che i colti abitanti dell’Ellade sentivano quando uno straniero ricoperto di pelli d’animale si rivolgeva loro. Bar-bar, in questo senso, è l’onomatopea primaria del farfugliare e del balbettio. Bar-bar, sì, come nella nuvoletta di una striscia a fumetti.

Barbaro è quindi chi, etimologicamente s’intende, non comprende e non sa parlare. Per i greci era questo un puntiglio d’onore poiché reputavano che il loro linguaggio fosse superiore, raffinato e più vicino a svelare i segreti del cosmo di qualsiasi altra parlata. Proprio attraverso le parole avevano costruito il loro dominio politico-culturale nel Mediterraneo; pertanto, coloro che non erano in grado di concepire tali vette intellettuali non potevano che essere, appunto, dei farfuglianti uomini bestiali buoni a spaccar ciocchi di legno e crani. Questo perché non saper parlare significava soprattutto non saper pensare, ragionare.

Chi sono invece i nuovi barbari per Han?

Quegli individui del nostro tempo, ovverosia una buona parte di noi, che hanno deciso di emanciparsi dal concetto stesso di tradizione pur di ricominciare daccapo la loro storia. No, non si tratta del dibattito politico tra conservatori e progressisti quanto più di quello tra orfani consapevoli e orfani inconsapevoli.

I primi vivono nell’alveo della complessità che hanno ereditato dalle generazioni precedenti: valori e controvalori, ideali e controideali, norme e trasgressioni, modelli in positivo e in negativo. I secondi, a volte perché ignari, altre perché rifiutano un determinato stato delle cose – ereditato come non –, vorrebbero affrancarsi dal discorso stesso utilizzando materiali nuovi per futuri nuovi. Eppure, è lecito domandarsi, fin dove può spingersi questo tentativo di reinvenzione che tanto assomiglia a un’astratta e simbolica seconda nascita impossibile?

Futuribile

Nella modernità, per usare le parole di Bertold Brecht, è insita una spiccata «sensazione di essere degli iniziatori». Dopo aver fatto piazza pulita, essa «gioca» sulla «grande tabula rasa».

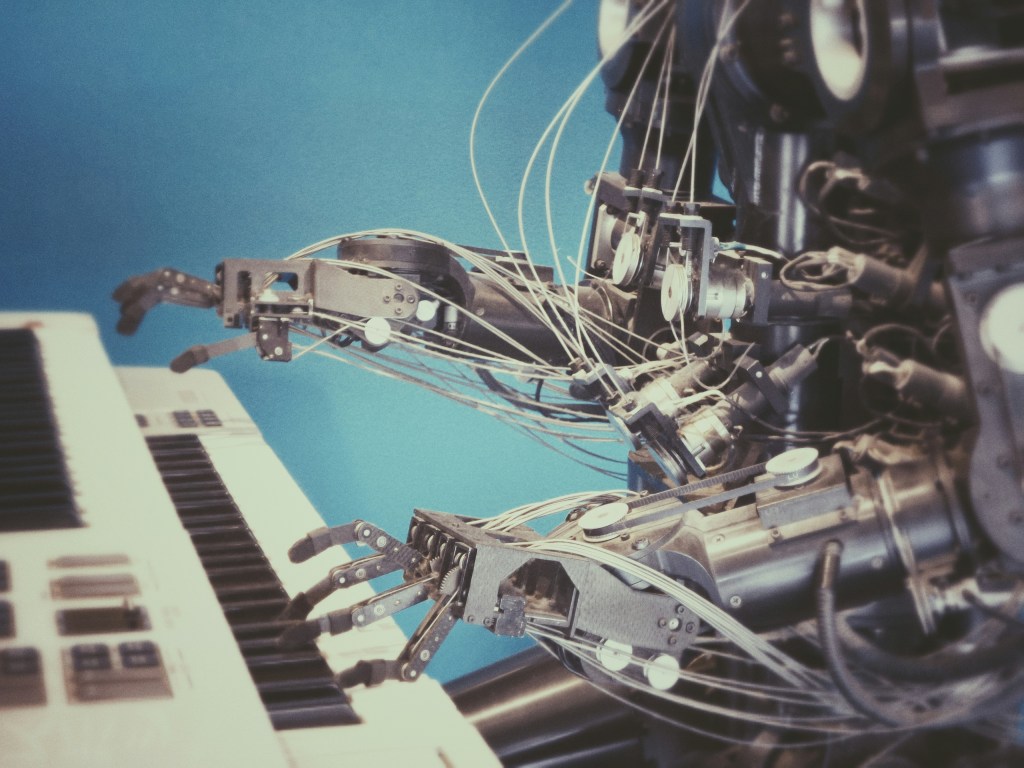

Il nuovo barbaro non utilizza gli strumenti secolari della tradizione umana, bensì quelli moderni dell’attuale. Non legge, non scrive, non scolpisce. Fa selfie, instagramma, googla. È necessariamente un male? No, o almeno, non si possiedono abbastanza dati per giudicare imparzialmente e obbiettivamente la situazione. Già emergono degli studi sul peggioramento delle facoltà attentive dovuto all’allontanamento dalla pagina scritta in luogo dell’avvicinamento al file multimediale – audio e video – ma, si potrebbe argomentare, tempi nuovi abbisognano di esseri umani nuovi, no? Ed ecco che si ricade nel facile tranello dello scontro tra dinosauri e robot volanti, tra boomer e alphas.

Nonostante la percezione ben diffusa dell’estensione delle capacità dei nuovi strumenti di cui disponiamo – perché, meglio sempre ricordarlo, questi tools ancora non sono impiantati nei nostri corpi e sono, quindi, oggetti che sfruttiamo al pari di una matita ipertecnologica – l’umanità non è ancora giunta a fare i conti con la propria storia e il proprio presente. E a giudicare da quel che sappiamo dei tempi andati non sarà mai in grado di farlo del tutto.

Proprio a causa dell’immane fatica che circonda questo compito, che potrebbe essere parafrasato in un sornione vivere pienamente come sé stessi, l’idea ormai più diffusa è quella di recidere di netto le radici con il passato e di abbracciare l’incessantismo attuale come falene in corsa verso le alte pire dei focolari sulla spiaggia.

Sì, perché nel 2025 è diventato sciocco criticare quasi tutto quel che è diventato una norma comune. Le stesse norme comuni diventano tali con una rapidità così sconvolgente da far girare la testa. Basterebbe citare la diffusione degli smartphone e la capillarità di Internet per dare un’idea di quanto sia cambiato il mondo in meno di venti anni.

Quale è l’obbiettivo di questa opera di ingegnerizzazione della presenza umana sulla Terra? Un futuro limpido, pulito, privo di storture, di angoli e di anfratti. Un futuro di farmaci calibrati ad personam, di medici sempre reperibili e di fonti dell’eterna giovinezza condensate in pilloline di zucchero sparato alla velocità della luce verso Marte e ritorno. Un futuro privo di solitudine, di inquietudine, di ombra, di notte. E chissà, magari anche di scelte, di responsabilità, di prese di coscienza. Zac-zac, a cosa serve calarsi in un vestito quando lo si può sbrindellare per tornare a essere tante belle fabule, pardonne moi, tabule rase?

Noi, dunque, esistiamo senza storia, poiché il racconto è una storia. Perdiamo non solo le esperienze in quanto tempo che si condensa ma anche la narrazione del futuro, in quanto tempo che si spalanca.

Eppure, non siamo tabule rase. Repetita iuvant.

Perdere il contatto con quel che ci caratterizza, nel bene come nel male, ci appiattisce. Ci rende suscettibili, pigri e facilmente condizionabili. Le ombre della caverna di Platone che temono la luce del sole per il timore di scomparire.

E così come non c’è ombra senza luce, sarebbe il caso di ripensare a quell’idea asettica di futuro in stile sede principale di una multinazionale high-tech. Davvero questa versione impoverita di storia dell’umanità si sta dirigendo verso l’assenza di solitudine, il trionfo della salute e la celebrazione della concordia?

La cronaca quotidiana parrebbe smentirlo.

Intanto a cambiare è solo l’onomatopea. Da barbari a zaczacchi è un attimo.

Dettagli

Photo by Possessed Photography

Tutte le citazioni sono tratte dal Capitolo 2 de La crisi della narrazione, B. Han, Einaudi, 2024, Torino.

Lascia un commento