Testo di lariganera

Un po’ di contesto prima della ciccia.

Anno 1964: esce The Sound of Silence, di Paul Simon e Art Garfunkel. Composto e registrato come pezzo acustico per l’album di debutto, Wednesday Morning 3 A.M., il brano, destinato in seguito ad accompagnare con le sue note generazioni di ascoltatori e ad ispirare numerosissime cover, non riscuote inizialmente alcun particolare successo. Il duo, già precedentemente scioltosi dopo anni di esibizioni, si separa nuovamente.

L’anno successivo, il produttore discografico Tom Wilson scopre che per la traccia c’è ancora speranza: viene infatti mandata in onda da alcune stazioni radiofoniche nel Massachusetts e in Florida, e decide di fare un tentativo di rilancio: subito dopo aver prodotto la canzone Like a Rolling Stone, di Bob Dylan, ha un’illuminazione e rimette mano al brano, sovrapponendogli chitarra elettrica, basso e batteria e facendone un singolo, senza peraltro consultare i due artisti. Questa nuova versione di The Sound of Silence entra nelle classifiche e in breve tempo diventa di fatto tra le canzoni più ascoltate a livello internazionale, riuscendo anche a riunire lo storico duo. Il resto è storia.

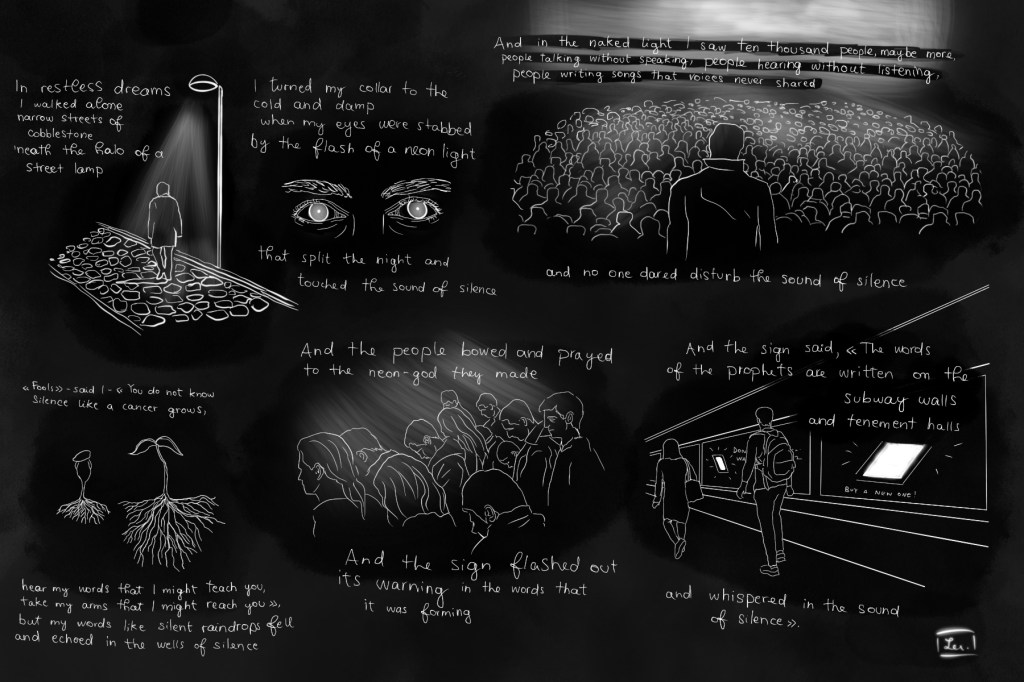

Ma perché parlare di questo brano adesso? Il pezzo conta su una melodia semplice e diretta e, con la sua intro sognante e le sue note di rara naturalezza, sembra voler avvolgere chi lo ascolta con una coperta calda e rassicurante nella totale calma di un buio amico, per poi lentamente prenderlo per mano e scivolare dolcemente con lui in un viaggio onirico ricco di metafore, di luci e ombre e di immagini vivide che forse oggi sono ancora più chiare di allora. Il focus è sul testo, che parte da quella che sembrerebbe una vera e propria confessione fatta all’oscurità (“Hello Darkness, my old friend, I’ve come to talk with you again”) e ci racconta di una visione, di un sogno profetico e solenne su quello che succede alle persone senza che queste se ne rendano conto: parlano, ma senza dire niente, sentono, ma non ascoltano e scrivono canzoni che mai nessuno canterà, diecimila persone o forse più, tutte illuminate da un dio artificiale, un dio al neon creato dall’umanità stessa che è l’unico ad esprimersi, pur attraverso dei flash, e suggerisce che le uniche parole che contano davvero, le parole dei profeti (“the words of the prophets”), siano quelle delle pubblicità che tappezzano i muri nelle metropolitane e dei palazzi. La voce narrante prova ad avvertire quelle persone, un tentativo disperato di riportarle alla realtà: – Sciocchi, – gli dice, – non sapete che il silenzio cresce come un cancro? -, ma le sue parole cadono, come gocce di pioggia, inascoltate.

Quale mai poteva essere il dio al neon nel ’64? Sicuramente la televisione. Diverso tempo dopo l’incisione del brano, l’autore, Paul Simon, dichiarò che la canzone si era “praticamente scritta da sola” e che voleva rappresentare l’incomunicabilità. La televisione era il mezzo che, se era inizialmente nato per riunire nella stessa stanza più persone e per unire quelle a distanza, divenne presto l’ingombrante presenza che le obbligava al silenzio, azzerando la capacità umana di comunicare, talvolta anche di immaginare; pensiamo a un verso della canzone di Daniel Johnston (1982), The story of an artist, in cui l’artista, protagonista della storia, viene considerato strano perché vuole creare qualcosa, vivere di musica, e gli viene chiesto di uniformarsi agli altri: – Il sole non brilla nel vostro televisore -, gli risponde lui, (“the sun don’t shine in your TV”).

Oggi le parole di The Sound of Silence suonano ancora tristemente attuali e incredibilmente più azzeccate di quanto fossero allora: l’immagine di persone che si inchinano e pregano il dio al neon che hanno creato vi dice niente? Forse un tempo si inchinavano metaforicamente a pregarlo, dopotutto si trattava di una visione, dove tutto era trasfigurato, ma adesso quelle parole sono talmente giuste, da suonare quasi inquietanti.

L’utilizzo smanioso del telefono ha fatto davvero piombare l’umanità nel silenzio, non è più una metafora. Vi è mai capitato di uscire con qualcuno, andare da qualche parte e poi trovarvi in quei momenti vuoti in cui voi o loro, o tutti i presenti, abbiano tirato fuori lo smartphone dalla tasca e abbiano iniziato a far scorrere il dito sullo schermo per guardare qualcosa che in quel momento non c’entrava assolutamente nulla? Avete mai pensato, anche solo per un attimo, a quanto fosse diverso prima che tutto questo diventasse un’abitudine tanto consolidata da entrare nella vita di tutti? Non so voi, ma un tempo uscire significava staccare, per me, e quando incontravo i miei amici o perfino degli estranei, l’uscita diventava un’occasione per parlare e condividere i miei pensieri con loro ed era un momento che aspettavo con una certa elettricità e sapevo che per loro era lo stesso, nessuno di noi si sognava di interromperlo.

Adesso abbiamo letteralmente a portata di mano un mondo intero ed è sempre più difficile staccare da quello, me ne rendo conto, ma è assurdo, a pensarci, che per colpa di questo nessun momento sia più così importante da meritare la nostra completa attenzione. Vai a un concerto e fai video, vai al pub sotto casa con due amiche e scatti una foto a cocktail e tramezzini, cucini qualcosa di buono e fai un’altra foto e tutto finisce su una piattaforma che mostrerà questi tuoi “ricordi” agli altri. Ma è davvero necessario? Quello che facciamo è così fondamentale da non poter fare a meno di rendere pubblico ogni singolo momento della nostra vita? Perché dai, siamo sinceri, se tutti quanti fanno lo stesso, non c’è qualcosa che renda le azioni, o in questo caso le foto, di una persona, più importanti di quelle di tutti gli altri, allora cos’è, una gara a chi ha i ricordi migliori? E sono davvero ricordi, nel senso classico, cose preziose che custodiamo per non dimenticarle? O sono lì perché abbiamo una paura fottuta di non essere più nessuno, come di non essere reali, se poi siamo gli unici che non esistono su quelle piattaforme? Pensateci, è maniacale, è un sintomo di profonda mancanza di autostima: ora il riconoscimento che riceviamo dagli altri bisogna ottenerlo, ci sembra di non avere altra scelta se non quella di dimostrare la nostra esistenza. Per non parlare degli effetti collaterali del pubblicizzare proprio qualsiasi cosa. Ma di quello magari parleremo un’altra volta.

Vi invito solo a riflettere su quello che è necessario. E magari vi parlo di un’immagine che rende bene l’idea: salite in metro dopo una giornata abbastanza frenetica, non una di quelle insopportabili, ma è da un po’ che sentite che vi piacerebbe sfogarvi, parlare con qualcuno che vi stia a sentire con sincero interesse di un vuoto esistenziale che ormai vi portate dentro da… Non sapete più da quanto tempo. Pensate all’ultima volta che avete parlato a una persona fidata di un problema e a com’era stata bella quella sensazione di venirne a capo insieme. Succede ancora? Non lo sapete. Il pensiero viene interrotto da un movimento a un paio di metri da voi: si è liberato un posto. Vi sedete. Tirate fuori il telefono dalla tasca, un’occhiata all’ora, poi scorrete la bacheca del social che usate di più, rassicurante e familiare come foste già a casa, ormai non ci pensate più. Forse sollevate un attimo la testa, quel tanto che basta per osservare la scena intorno al posto che avete appena conquistato: altre teste chine su un telefono. Perfetto, tutto nella norma.

L’ultima menzione di questo articolo va a un’altra canzone, stavolta dei giorni nostri, perché sennò qualcuno mi ripete per l’ennesima volta che sono rimasta troppo indietro coi tempi e non sia mai. Ascoltate “Silenzio” degli Eugenio in via di gioia, vi parlerà in modo ironico – e molto meno pesante di me – di queste stesse cose, strappandovi un sorriso.

Dettagli

Photo by lariganera e Aleksei Zaitcev

Scrivi una risposta a Nadine Spaggiari Cancella risposta